一般内科

一般内科とは?

一般内科では、特定の臓器に限定せず、幅広い内科疾患に対応します。

風邪やインフルエンザなどの急性疾患、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病、アレルギー疾患をはじめ、消化器・呼吸器・循環器などの様々な症状にも対応します。

また、発熱や咳、倦怠感、腹痛、動悸など原因がはっきりしない症状についても、総合的に診察し、必要に応じて専門医をご紹介します。

気になる症状が続く場合は、お早めにご相談ください。

「この症状は何科を受診すればいいのかわからない」といった場合も、まずはご相談ください。適切な診療科へのご案内も含めて対応いたします。

こんな症状ありませんか?

以下のような症状がありましたら、一般内科の受診をおすすめします。

- 咳、痰、のどの痛み

- 鼻水、鼻詰まり

- 発熱

- 頭痛

- めまい

- 動悸、息切れ

- 胸やけ

- 胸痛

- 腹痛、膨満感

- 下痢、便秘、血便

- 吐き気、嘔吐

- 排尿痛

- 倦怠感(だるい感じ)

- 日中の強い眠気、居眠り

- 体重減少

- 健診での異常

特に、以下のような様子があるときには、救急病院も含め、すみやかに医療機関を受診しましょう。

- 水分が摂れない

- 尿がでない

- 高熱

- ぐったりしている

- 呼吸が荒い

- 経験したことがないような強い痛みがある

当院では、急な体調不良から長期間なケアが必要な病気まで、幅広く診療を行っています。症状の原因を丁寧に見極め、適切な治療をご提案するとともに、健康維持や病気予防にも力を入れています。

一般内科で扱う主な疾患

「かぜ(風邪症候群)」

ウイルスや細菌に感染することで、鼻腔(鼻)から咽頭(のど)までの空気の通り道(上気道)に炎症が起こり、様々な症状が現れます。一般的に軽症で経過するため、安静にしていれば数日から1週間程度で自然治癒します。

※いつもの風邪と違う症状が現れたときには、すみやかに医療機関を受診してください。

【症状】

鼻水、鼻詰まり、のどの痛み・赤み、発熱、頭痛、全身倦怠感(だるい感じ)など

【原因】

80%はウイルス感染。主な病原ウイルスや病原菌として、ライノウイルス、旧型コロナウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、一般細菌、マイコプラズマなどが挙げられます。

迅速感染症検査

風邪症状を引き起こす感染症の診断に役立つ検査で、短時間で病原体(細菌・ウイルス)を検出できます。当院では以下の感染症について、迅速検査を実施しています。

<当院で対応している迅速感染症検査の病原体>

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス

- 溶連菌

- マイコプラズマ感染症

季節性の感染症(インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、手足口病など)

病気によって感染ピークは異なりますが、感染症の多くは感染者の咳・くしゃみなどに含まれる病原体を吸い込む「飛沫感染」や、病原体が付着した手すりなどを触った手で自身の口・鼻粘膜に触れる「接触感染」によって感染します。

日頃からうがい・手洗いといった基本的な感染予防はもちろん、感染したら感染を拡げないために「咳エチケットを守る」「タオルの共用を避ける」ことも大切です。

インフルエンザ(A型、B型)

インフルエンザは主にA型・B型が流行し、感染力が強いため集団感染しやすい病気です。ウイルスは毎年変異し、日本では冬(1月~3月)が流行のピークですが、近年は夏にもみられます。重症化すると肺炎や急性脳症を引き起こすことがあり、抗ウイルス薬は発症後48時間以内の投与が推奨されます。予防には、その年の流行株を予測したワクチン接種が有効で、当院でも10月頃から実施しています。

【症状】

インフルエンザA型

急な高熱(38℃以上の高熱)、風邪と比べて強い症状が特徴。

ほかに頭痛、全身倦怠感、関節痛、咳、鼻水、のどの痛みなど

インフルエンザB型

微熱、下痢・腹痛などの胃腸症状が目立つとされる一方で、発熱、頭痛、全身倦怠感、関節痛、咳、鼻水、のどの痛みなどインフル典型症状が出るケースもあります。

【原因】

インフルエンザウイルス(A型/B型)

マイコプラズマ肺炎

子どもや若い方を中心に全年齢層で発症する感染症です。2024年には過去最高の感染者数が報告されています。潜伏期間は2~3週間と長いのが特徴です。多くの場合、軽い症状で済みますが、一部の人は肺炎となったり、重症化したりすることがあります。また、5~10%未満の方で、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されています。現時点で有効なワクチンはなく、うがい、手洗い、アルコール消毒など基本的な感染対策に努めましょう。

【症状】

発熱、全身倦怠感、頭痛などの症状が消失後、3~5日ほど経過してから、乾いた咳が3~4週間程度続くのが特徴です。

【原因】

マイコプラズマ・ニューモニア(肺炎マイコプラズマ)

手足口病

名前の通り、手・足・口に小さな水膨れのような発疹が複数できる夏風邪のひとつです。主に5歳以下の乳幼児に多く発症しますが、免疫力が低下している大人でも発症することがあります。基本的に軽い症状が3日から1週間続いて自然に治癒します。まれに髄膜炎、脳炎、心筋炎など重篤な合併症を伴うことがあります。近年、手足口病の症状がなくなってから数週間から1か月ほどで、一時的に手や足の爪がはがれることが報告されていますが、自然に回復するため、特別な治療は必要ありません。

【症状】

手、口の中、足の甲・裏に小さな水泡のような発疹が複数できる、発熱(1/3程度)

【原因】

コクサッキーウイルス、エンテロウイルスなど

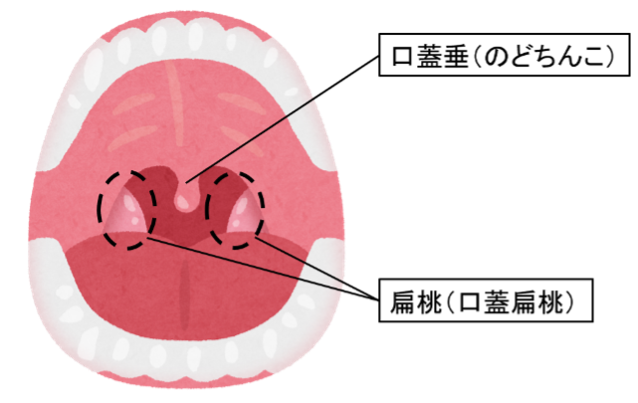

急性扁桃炎(きゅうせいへんとうえん)

ウイルスや細菌の感染で、のどの扁桃に炎症が起こる病気です。風邪に似ていますが、「のどの痛みが強い」のが特徴です。子どもに多いものの、大人でも免疫力が低下すると発症しやすくなります。炎症が悪化すると膿がたまり、強い痛みで食事が困難になることもあります。放置するとリウマチ熱や腎炎などの重篤な合併症を引き起こす場合があるため、適切な治療を受けることが重要です 。

【症状】

高熱(38℃以上)、のどの痛み・腫れ・赤み、首のリンパ節の腫れ、舌に真っ赤なブツブツができる、扁桃に膿ができるなど

【原因】

ウイルス・細菌感染

肺炎

肺の中の「肺胞」と呼ばれる、酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すガス交換を行う部分に炎症が起こる感染症です。風邪と似たような症状も現れますが、重症化すると呼吸困難に至ることもあります。また、65歳以上の高齢者では、典型的な症状が現れず、肺炎と気づかずに重症化することがあります。体力や免疫の低下している場合には、急激に症状が進行することがあるため、[風邪症状が長引くや元気がないなど、いつもと違う様子がある場合には、早めに医療機関に相談しましょう。

【症状】

発熱(多くは38℃以上)、咳、痰(黄色・緑・鉄さび色)、息苦しさ、胸の痛みなど

【原因】

細菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌など)、ウイルス(インフルエンザウイルス、ライノウイルスなど)、真菌などの感染

気管支炎

空気の通り道「気管」から枝状に分かれて肺に繋がる部分「気管支」に炎症が起こることで、咳や痰などの呼吸器症状を起こします。一般的に気管支炎と言うと「急性気管支炎」を意味します。

急性気管支炎

風邪から引き続き発症することが多く、ウイルスや細菌による感染が原因となります。

【症状】

発熱、咳、痰が主症状。風邪症状を伴うこともあります。

【原因】

ほとんどがウイルス感染(ライノウイルス・コロナウイルスなど)。二次性の細菌感染(肺炎マイコプラズマ・肺炎クラミジア・百日咳など)もあります。

慢性気管支炎

咳と痰がほぼ毎日ある状態が3か月以上続き、2年以上経過すると「慢性気管支炎」と診断されます。長期に渡り、気管支の炎症が長引くと、次第に気道壁が厚くなり、気道内部が狭まるため、息苦しさも加わります。喫煙は慢性気管支炎の主要な原因であり、病気の進行を早める要因でもあります。 そのため、「禁煙」が重要な治療の一つです。現在は禁煙をサポートする薬も開発されており、ご自身での禁煙が難しい場合は、医療機関への相談をおすすめします。

【症状】

咳、粘り気のある痰など

【原因】

ほとんどが喫煙。排気ガスなどの大気汚染、アレルギー体質も要因となります。

急性胃腸炎

胃腸に炎症が起こる消化器疾患です。症状が軽い場合には「安静と水分補給」を心がけていれば、3日程度で自然治癒しますが、脱水症状を引き起こしやすい疾患なので注意が必要です。特に子どもや高齢者、免疫が低下している方ではこまめな水分補給が重要です。水分が摂れない、症状が重い場合には、早めに医療機関を受診してください。

【症状】

腹痛、下痢、発熱、突然の吐き気、嘔吐など

【原因】

ウイルス・細菌・寄生虫への感染、食中毒、脂肪分やアルコール、辛いものなど刺激物の過剰摂取、ストレスなど

尿道炎・膀胱炎

尿の通り道(尿路)に細菌が感染することによって起こる病気です。どちらも早期発見、早期治療開始とともに、最後まで治療することが大切です。

尿道炎

男性に多く見られ、性感染症として発症することが多い疾患です。原因となる細菌の種類によって症状が異なります。特に性感染症(STI)の場合、パートナーと同時に治療することが重要です。

【症状】

排尿時の痛み、尿道からの膿排出、尿道の違和感・痛みなど

- 淋菌性……排尿時の痛みが強い、黄色または黄白色の膿が出る

- クラミジア性……排尿時の痛みは軽い、白色または透明な分泌物が出る

【原因】

細菌感染(淋菌、クラミジアなど)が多く、ウイルス・トリコモナス原虫の感染などが原因となることもあります。

膀胱炎

20代から40代と閉経後の女性に非常に多い疾患です。通常、発熱は伴いません。1週間程度、抗菌剤を服用すれば、症状が改善します。ただし、基礎疾患が原因となる「複雑性膀胱炎」では、基礎疾患の悪化によって「腎盂腎炎(じんうじんえん)」など、重篤な合併症を引き起こすことがあるので、早めに受診しましょう。

【症状】

排尿時の違和感・痛み、頻尿、尿意切迫感(我慢できないほど、急にトイレに行きたくなる)、下腹部不快感、残尿感、血尿など

【原因】

主に細菌感染(大腸菌)。下部尿路の基礎疾患(膀胱結石、前立腺肥大など)やカテーテルの長期留置、糖尿病、ステロイド剤の長期服用も感染要因となります。

生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症、痛風など)

生活習慣の乱れが大きく関係する「生活習慣病」は、自覚症状がほとんどないまま進行し、体内で動脈硬化を引き起こすことが特徴です。そのため、「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれています。

糖尿病

糖尿病は自覚症状が出にくいため、早期発見が重要です。健康診断や人間ドックを定期的に受け、異常を指摘された場合は早めに医療機関を受診しましょう。

治療の基本は生活習慣の見直しで、必要に応じて薬物療法を行いながら血糖値を適切に管理します。これにより、糖尿病の進行や目・腎臓・神経・心臓・血管などへの重大な合併症を防ぐことができます。

【症状】

(進行すると)異常に口が渇く、異様に水分を摂る、尿量が多い、食欲があるのに体重が減る、疲れやすい、目がかすむなど

【原因】

2タイプに分かれます。

1型糖尿病

自己免疫の異常などにより、膵臓のインスリンを作る細胞が破壊されることで発症します。(生活習慣とは無関係)

2型糖尿病

遺伝や生活習慣の影響によって、インスリンが少なくなったりインスリンの働きが悪くなったりすることで発症し、日本人の糖尿病患者の約95%を占めます。

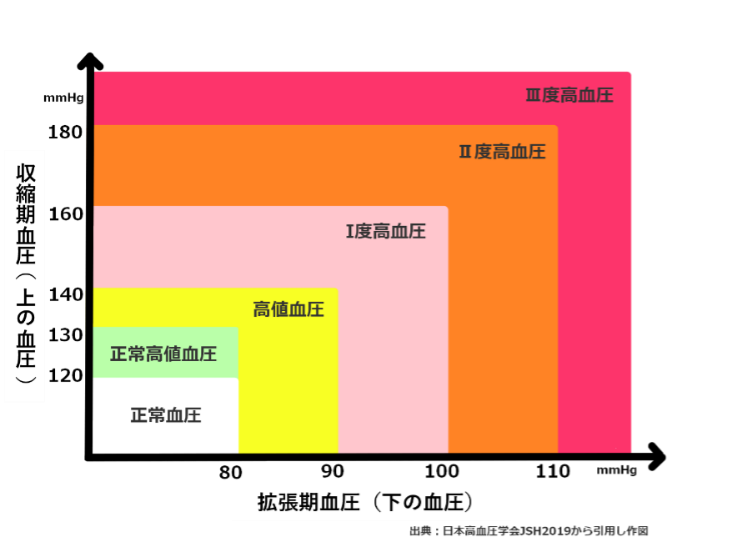

高血圧

血圧が慢性的に高い状態のことで、日本で最も患者数が多い生活習慣病です。収縮期血圧(上の血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)90mmHg以上で診断されます。初期では自覚症状がありませんが、放置すると動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞、腎臓病などのリスクが高まるため、早期発見・治療が重要です。

【症状】

(かなり血圧が高くなると)頭痛、めまい、肩こりなど

【原因】

日本では、遺伝や環境要因(塩分過多、加齢、肥満、ストレス、喫煙、飲酒、不規則な生活習慣)などが複雑に関与して発症することが多いです。(本態性高血圧)

一方、ホルモン異常や腎疾患が原因のケースも約15%あり、これらを治療すれば高血圧の改善が期待できます。(二次性高血圧)

脂質異常症(高脂血症)

血液中の脂質(コレステロール、中性脂肪など)の値が基準値を外れ、異常になる病気です。厚生労働省によると、総患者数約400万人を超えるとされています。脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに動脈硬化が進行するため、放置すると心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。そのため、定期的な健康診断による早期発見が重要です。脂質異常の改善には食事や運動など生活習慣の見直しが重要で、必要に応じて薬物治療を行います。

【症状】

基本的に無症状。脂質異常状態が続くことによる動脈硬化の結果、狭心症、心筋梗塞、脳卒中などを発症することがあります。

【原因】

主に生活習慣の乱れ(高カロリー・高脂質の食事、運動不足、肥満、喫煙、過度な飲酒、ストレス)が関与します。甲状腺機能低下症や肝臓病、腎疾患が影響することもあり、まれに遺伝(家族性高コレステロール血症)が原因となる場合もあります。

痛風(高尿酸血症)

老廃物である尿酸が体内で増えすぎると(高尿酸血症)、結晶化した尿酸塩が関節に溜まります。何らかの拍子に尿酸塩がはがれ落ちると、痛風発作を引き起こします。発作時は激しい痛みと腫れが現れ、30代以降の男性に多く発症します。痛みは24時間後にピークとなり、1週間ほどで治まります。しかし、関節に尿酸塩が残る限り、痛風発作の再発や腎機能低下、脳血管障害などのリスクがあるため、尿酸値の適切な管理が重要です。

【症状】

足の親指の付け根、足首、足の甲、踵の関節(まれに手や耳の上)に強い痛み、腫れ、赤み

※関節炎が慢性化すると、痛風発作程痛くない痛みが続いたり、手足の指先や肘、膝、アキレス腱などに尿酸塩が溜まって、コブのような「痛風結節」が現れたりすることがあります。

【原因】

血中尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が続くこと

※血中尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が続くことが主な要因ですが、高尿酸血症があっても必ずしも痛風を発症するわけではありません。

しかし、体質や生活習慣の乱れ(高血圧、過剰なアルコール摂取、肥満など)、30代以上の男性であることなどの環境的要因が加わると、発症リスクが高くなります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠中に無呼吸や低呼吸(呼吸が止まりかける)を繰り返す病気です。太った男性に多いと思われがちですが、痩せ型や女性、子どもでも発症することがあります。睡眠時無呼吸症候群の方は居眠り運転のリスクが高く、交通事故の発生率も上昇することが分かっています。 また、重症化すると高血圧や糖尿病の悪化、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まるため、早期の診断と治療が重要です。治療にはCPAP療法やマウスピース療法、手術などがあり、症状に応じて選択されます。

【症状】

大きないびき、いびきが一時的に止まって激しい呼吸や大きないびきをして再開する、日中の強い眠気や睡眠不足の自覚、息苦しくて目が覚める、起床時に倦怠感(だるさ)や頭痛がある、起床時にのどが乾燥しているなど

【原因】

睡眠時無呼吸症候群は「閉塞型」と「中枢型」の2種類に分けられます

閉塞性

のどの空気の通り道「気道」が狭くなったり塞がったりすることが原因となるので、呼吸するときに「いびき」として、音が出ます。睡眠時無呼吸症候群の約90%を占めます。主な治療法として、寝るときに鼻に装着したマスクから気道に空気を送り続けるCPAP療法があります。

中枢性

脳の呼吸を制御する部分の異常が原因です。物理的な気道狭窄はないので、「いびき」をかかないケースがあります。発症は約1%以下とまれです。

貧血

血液中の赤血球に含まれる「ヘモグロビン」が不足した状態のことです。体中の細胞へ酸素が十分に行き渡らなくなることで、様々な症状を引き起こします。女性では、月経や妊娠による鉄分不足が原因の「鉄欠乏性貧血」が多くみられますが、性別を問わず、胃や腸からの出血が原因となることもあります。 例えば、胃・十二指腸潰瘍、大腸ポリープ、大腸がんなどが隠れていることもあり、原因不明の貧血が続く場合には胃カメラ、大腸カメラなどの精密検査が必要です。

【症状】

疲れやすさ、めまい、息切れ、顔色が青白くなるなどがあります。重症になると、集中力の低下や心臓に負担がかかることもあります。

【原因】

赤血球・ヘモグロビンの製造に必要な栄養素(鉄分、亜鉛、葉酸、ビタミンB12)の不足、慢性疾患(骨髄・腎臓疾患)、出血(頻発月経、過多月経、胃・十二指腸潰瘍など)、赤血球の破壊(細菌感染、免疫異常、激しい運動など)

不眠症

不眠症とは、十分な睡眠が取れずに心身に不調をきたし日常生活に支障が出る病気です。日本では約5人に1人が不眠悩みを抱えているとされています。適切な睡眠時間は人それぞれ異なりますが、不眠が続くと集中力低下や事故、頭痛、胃腸障害、うつ病、高血圧など健康問題を引き起こすこともあります。

【症状】

寝つきが悪い(入眠障害)、途中で何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、睡眠が浅く熟睡感がない(熟眠障害)があります。

※人によって、複数のタイプが現れる場合もあります。

【原因】

精神的ストレス(職場・学校・人間関係)、精神疾患(うつ・不安障害)、身体疾患(高血圧、心臓病、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群など)、加齢、生活リズムの乱れ、環境変化、薬の影響など複数の要因が関与します。

甲状腺・内分泌疾患(バセドウ病、橋本病など)

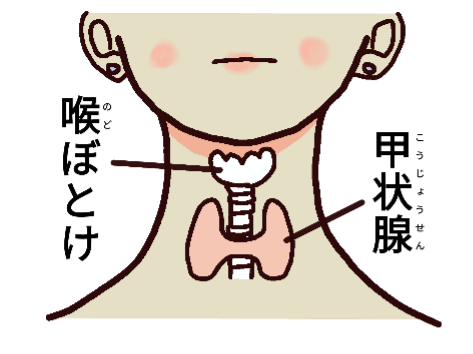

甲状腺は首の前側にある内分泌器官でエネルギー消費や体調調整、心拍数など生命維持に必要なホルモンを分泌しています。甲状腺の病気は比較的よくみられる疾患で、健康診断で甲状腺機能の異常を指摘されることもあります。。

バセドウ病

バセドウ病は自己免疫疾患のひとつで、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、新陳代謝が活発になりすぎる病気です。

患者の男女比は1:5で、20~30代の女性に多いですが、男性にも発症します。

また、喫煙が発症リスクを高めることが知られています。

【症状】

動悸、体重減少、汗をかきやすくなる、疲れやすくなる、微熱(37.5℃前後)、イライラ、不眠、甲状腺の腫れ(甲状腺腫)など

※患者の約3割に「眼球突出」、男性では運動後や炭水化物の多い食事後に手足が突然動かなくなる発作「周期性四肢麻痺」がみられることがあります。

【原因】

甲状腺ホルモンの過剰な産生・分泌

橋本病

橋本病は、甲状腺が自己免疫の異常によって慢性的に炎症を起こす病気です。

30~40代の女性に多いですが、男性にも発症します。

軽症で甲状腺ホルモンの分泌が正常な場合は経過観察となりますが、炎症が進行すると「甲状腺機能低下症」を併発することがあり、治療が必要になります。

【症状】

自覚症状はありません。(甲状腺機能低下症を伴うと)無気力、忘れっぽい、寒がり、皮膚の乾燥、身体全体のむくみ、脱毛、眠気などが現れます。

【原因】

免疫異常による甲状腺の慢性炎症

アレルギー疾患(花粉症、アトピー性皮膚炎など)

アレルギー疾患とは、本来は無害な物質(花粉、ハウスダスト、食べ物など)に対して身体の免疫システムが「有害」と誤認し、過剰に反応することで起こる病気です。

症状の程度は軽症から重症までさまざまで、原因(アレルゲン)によっては、呼吸困難や血圧低下などを伴う「アナフィラキシーショック」を引き起こすこともあります。

アレルギーの原因となる物質を「アレルゲン」と呼び、個人によって反応するアレルゲンは異なります。

花粉症(季節性アレルギー性疾患)

花粉が飛散する時期に限り、症状が現れる特徴があります。国内では約3,000万人が罹患しているとされる国民病のひとつです。治療の基本は対症療法(抗ヒスタミン薬、点鼻薬、点眼薬など)となりますが、スギ花粉症では根治が期待できる「舌下免疫療法」も行われています。当院でもスギの舌下免疫療法を行っているので、ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

【症状】

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど

【原因】

スギ、ヒノキ、ぶたくさ、イネ、ヨモギ、シラカンバ(主に北海道)など花粉の体内侵入

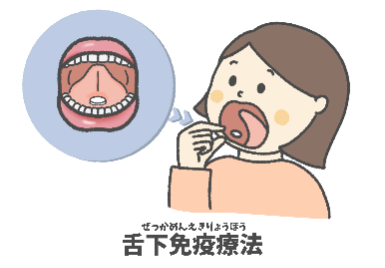

<スギ花粉症の舌下免疫療法>

舌下免疫療法は、毎日少しずつ体内に抗原を取り込むことで、身体に抗原を慣らし、アレルギー症状を抑える治療法です。1日1回、舌の下にスギ花粉が含まれた治療薬を置いて、数分経ってから飲み込むことを約3~5年間に続けます。月1回程度、通院が必要です。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が慢性的に続く病気で、アレルギー体質と関連が深いと考えられています。家族にアレルギー疾患(花粉症、喘息など)がある場合、発症しやすい傾向があります。乳児や小児の発症が多く、成長とともに改善することもありますが、成人型へ移行したり、大人になってから発症するケースもあります。

【症状】

かゆみを伴う湿疹、肌の炎症など

【原因】

今のところ明確には分かっておらず、アトピー素因や皮膚のバリア機能低下などの体質的要因と、アレルゲンの侵入や皮膚への外部刺激などの環境的要因といった様々な要因が複雑に絡み合って発症していると考えられています。

食物アレルギー

特定の食品に対して免疫が過剰に反応し、さまざまな症状を引き起こす病気です。

食べた直後に症状が出ることが多いですが、皮膚に触れることで症状が出るケースもあります。

重症の場合、血圧低下や意識障害を伴う「アナフィラキシーショック」を引き起こすことがあり、注意が必要です。

【症状】

じんましん、かゆみ、あかみ、腹痛、下痢、嘔吐、くしゃみ、咳、呼吸困難など

重症例では、血圧低下や意識障害を伴うアナフィラキシーショックが起こることがあります。【原因】卵、乳製品、小麦、そば、ピーナッツ、エビ・カニなど

気管支喘息

気管支が慢性的に炎症を起こし、気道(空気の通り道)が狭くなる病気です。

子どもの喘息の約90%はアレルギーが関係しており、大人になるにつれて改善することもあります。大人になってから発症するケースもあり、適切な治療と管理が重要です。

【症状】

呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーといった音が出る、激しく咳き込んで呼吸が苦しくなる

【原因】

原因はひとつではなく、アレルギー体質などの危険因子とストレス、寒暖差、煙などの環境的因子が複雑に絡んで、慢性的な気管支の炎症を起こすと考えられています。

アレルギー性結膜炎

目の表面を覆う結膜がアレルゲンに反応し、炎症を起こす病気です。

花粉症の一症状としてみられることが多いですが、通年性(1年中症状が続く)もあります。

【症状】

かゆみ、充血、涙目、まぶたの腫れ、異物感など

【原因】

季節性花粉(スギなど)、通年性のハウスダスト、ダニ、ペットの毛など