胃カメラ検査(胃内視鏡検査)

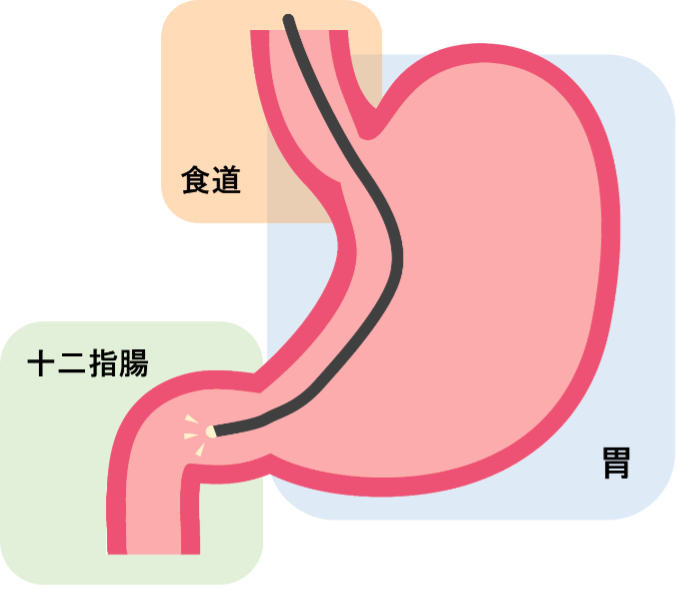

胃カメラとは、正式には上部消化管内視鏡検査と呼ばれ、口または鼻からカメラ付きの細長い管(内視鏡)を挿入して、食道や胃、十二指腸の内部の状態を観察する検査です。食道がん、胃がんなどが疑われる場合には、必要に応じて、組織を採取し、顕微鏡で詳しく調べ診断を確定することができます。さらにピロリ菌感染の有無を確認できるほか、アニサキスや異物の除去も可能です。

当院では、日本消化器内視鏡学会専門医が内視鏡検査を担当し、聖路加国際病院などで培った豊富な経験を活かして、内視鏡検査・治療を行っています。

また当院では富士フイルム社の最新内視鏡システム「ELUXEO 8000」**を導入し、高精細4K画像と特殊光(BLI・LCI)を活用した精度の高い診断を行っています。これにより、従来の内視鏡では見つけにくかった微細な病変も識別しやすくなり、胃がんや胃炎、ポリープの早期発見が可能になります。

腹痛、吐き気、ムカつき、ゲップ、黒色便、吐血(血を吐く)などの症状がある場合は食道、胃、十二指腸の病気が隠れていることがあり、早めに胃カメラ検査を受けることをおすすめします。

ピロリ菌除菌後の方は、胃がんのリスクが完全になくなるわけではないため、定期的な胃カメラ検査が推奨されています。 当院では定期検診も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

胃カメラを受けた方がいい人

次のような症状・病気に思い当たる方は、胃カメラの受診をおすすめします。

- 吐血や下血(黒色便・タール便)が出た

吐血や下血は消化管からの出血のサインです。すみやかに胃カメラを受けることをおすすめします。 - 胃痛、胃の不快感、胸やけ(みぞおち辺りのヒリヒリ焼ける感じ)が続く

胃食道逆流症など胃に何らかの異常が起こっていると考えられます。 - 胃バリウム検査で異常を指摘された

健康診断などの胃バリウム検査で異常を指摘された場合には、詳しく調べましょう。 - ゲップがよく出る

胃腸の働きの低下、消化器疾患・便秘などの病気が原因として考えられます。 - のどに違和感がある、または飲み込みにくい

食道に何らかの異常が起こっている可能性があります。 - 食欲不振や食生活を変えていないのに体重が減少した

食欲がなく、半年で4~5kg程度(体重の約5%)の体重減少がある場合には、疾患が原因となっている可能性があります。 - 空腹時に、胃が痛む

胃潰瘍や十二指腸潰瘍、機能性胃腸炎などの消化器疾患が考えられます。 - 健康診断で貧血を指摘された

貧血要因として体内からの出血が考えられるため、まずは胃や十二指腸からの出血の有無を確認しましょう。 - ピロリ菌に感染している、血縁者にピロリ菌の感染歴のある人がいる

ピロリ菌の感染経路は、乳幼児期の家族内感染であることが多く、内視鏡でピロリ菌の感染状況が確認できます。 - 血縁者に胃がんを発症した人がいる

胃がん家族歴のある方は、ない方と比べて胃がんの発症リスクが高いとされています。 - 一度も胃カメラを受けたことがない40歳以上の方

これまでの統計上、40歳を過ぎると胃がんの発症リスクが急増するため、症状がなくても定期的な胃カメラの受診が推奨されています。

胃カメラとは?

胃カメラとは、カメラの付いた細長い管を口または鼻から挿入し、食道、胃、十二指腸の途中(下行部)までを観察する内視鏡検査のことで、正式には「上部消化管内視鏡検査」と呼ばれます。

胃カメラによって分かること・できること

胃カメラでは、次のようなことが分かります。

病変の有無を調べる

炎症、潰瘍(かいよう)、ポリープ、がんなどの病変の有無を確認できます。

<発見可能な病気>胃がん、食道がん、十二指腸がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、機能性胃腸症、胃ポリープ、逆流性食道炎、アニサキス症など

病変の広がり、深達度の判断

近年の内視鏡機器の進歩により、画像がさらに鮮明になり、特殊な観察機能を活用することで、病変の種類や深さ(深達度)をより詳しく評価できるようになっています。

病変組織の採取を採取し詳しく調べる

検査中に病変が見つかった場合、専用の器具(生検鉗子)を使って、組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べる『病理組織検査』を行います。これにより、悪性の可能性や炎症の程度を詳しく評価できます。

※大腸ポリープとは異なり、胃のポリープは大半が切除の必要がない良性病変ですが、一部にがんや腺腫などの腫瘍性病変が含まれることがあります。通常、胃カメラ検査時にポリープを切除することはなく、生検(組織採取)を行い、病理組織検査の結果をもとに切除が必要か判断します。切除が必要と判断された場合は、入院施設のある医療機関での治療となります 。

胃カメラ検査の必要性

胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査は、のど・食道・胃・十二指腸の内部を観察できるため、消化管の病気を診断する上で非常に有用です。

特に、咽頭・食道・胃・十二指腸に発生する早期がんは、自覚症状がほとんどないことが多いですが、胃カメラ検査であれば、わずかな炎症や異常も発見しやすく、必要に応じて組織採取(生検)を行い、詳しく調べることが可能です。また、早期にがんが見つかれば、内視鏡による低侵襲な治療ができるため、患者さんの負担を軽減しながら治療を行うことができます。

経口胃カメラと経鼻胃カメラの違い

現在、胃カメラ検査には鼻から挿入する経鼻内視鏡検査、口から挿入する経口内視鏡検査の2種類の方法があります。

当院では経鼻内視鏡検査と経口内視鏡検査のどちらの方法にも対応しています。

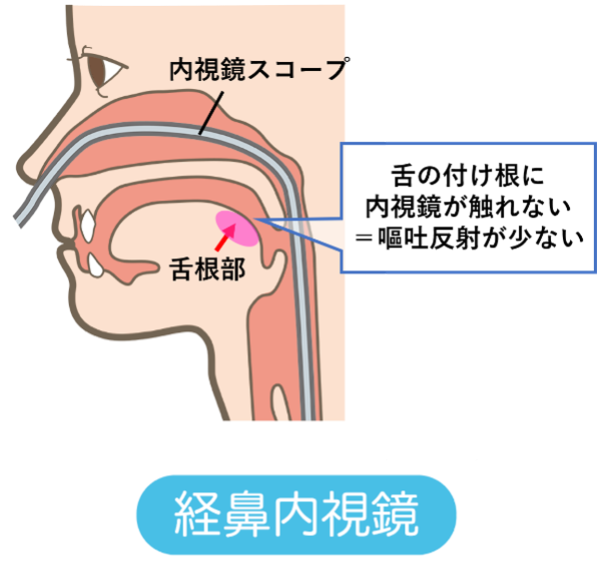

経鼻内視鏡の特徴

「オエッ」となりにくく、検査中の会話も可能な負担の少ない検査です。

<メリット>

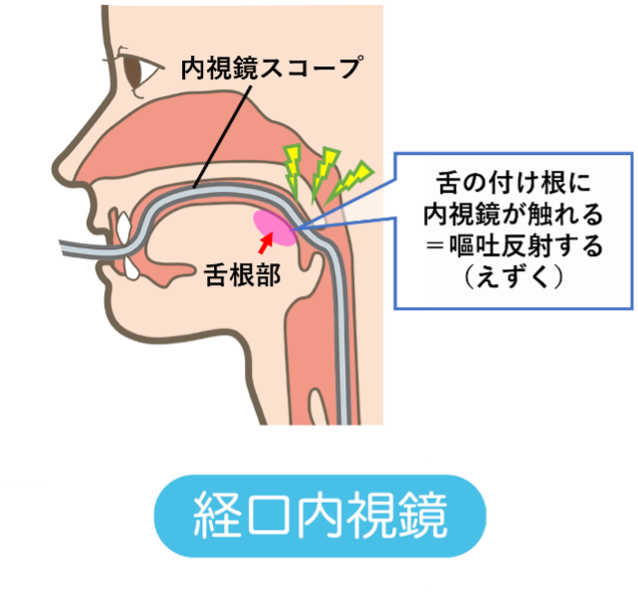

- 舌の付け根にスコープが触れないので、「オエッ」とする嘔吐反射が少ない

- スコープが細い(直径5.8ミリ)

- 通常は鎮静剤を使用しないので、検査後すぐに帰宅可能で、車やバイク、自転車などの運転も可能

<デメリット>

- 鼻やのどに異常がある場合など、検査できない人がいる

【経鼻内視鏡検査を受けられないケース】

- 鼻中隔湾曲症、慢性的な鼻炎などにより鼻腔が狭い

- 鼻が詰まっている

- ストーマ(人工肛門)を造設している方

- 鼻への手術直後

- 重症の花粉症やアレルギー性鼻炎で、アレルギー反応が出ている時期

- 肝硬変や出血傾向がある

- 抗血栓療法を受けている

- 副作用として、鼻出血、鼻の痛みが出ることがある

経口内視鏡の特徴

鎮静剤を使用し、苦痛を軽減しながら精度の高い検査が可能です。

※ご希望に合わせて、鎮静剤を使用しないことも可能です。

<メリット>

- 鎮静剤を使用することで、苦痛を軽減して検査可能

- 鼻腔が狭い方や鼻の疾患がある方でも検査可能

- 鼻出血や鼻の痛みのリスクがない

<デメリット>

- 鎮静剤を使用するため、検査後しばらく休む必要がある。検査当日は車、バイク、自転車の運転ができない。

- スコープが舌の根に触れるため嘔吐反射が比較的起こりやすい

ピロリ菌と胃カメラ

「ピロリ菌」という名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

正式にはヘリコバクター・ピロリと呼ばれる細菌です。感染すると、胃の粘膜に生息して毒素を出すことにより炎症を起こし、慢性胃炎や胃潰瘍、胃がんの主な原因となります。

ピロリ菌は井戸水や土壌に存在し、日本でも1970年以前は井戸水の使用が一般的だった地域があるため、その時代に幼児期を過ごした方では約2人に1人の割合で感染しているとされます。一方、上下水道が整備された現代において、50代以下の世代で減少傾向にあり、特に10代・20代では数%と少数ですが、現在も感染が確認されています。

主に家庭内でピロリ菌に感染している大人(祖父母など親族を含む)から子どもへ、飲み水や食べ物を介して感染していると考えられています。また、感染歴がある人は感染歴のない人と比べて、胃がんの発症リスクが約10倍高いという報告があり*2、除菌することで胃がんの発症リスクが減少するとされています。

*2 (参考)リスクに応じた胃がん検診の考え方|第30回がん検診のあり方に関する検討会 厚生労働省

胃カメラ検査でも、胃粘膜の状況からピロリ菌の感染を推測することができます。

ただし、ピロリ菌の感染を確認するには、胃カメラ検査とあわせて抗体検査、便中抗原検査、尿素呼気試験などの検査を行う必要があります。検査の結果、感染が確認された場合には、除菌治療を行います。

なお、胃カメラ検査で萎縮性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などが認められた場合、ピロリ菌検査および除菌治療は健康保険の適用となります。一方、疾患が認められない場合は、自由診療(自費)となります。

また、除菌後も発がんリスクはゼロにはならないため、年1回など定期的な胃カメラ検査を行って経過観察を続けることが重要です。

当院の胃カメラ検査の特徴

苦痛の少ない胃カメラ検査のための工夫

胃カメラ検査と言うと、「怖そう」「痛そう」「つらそう」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

当院では、以下のような工夫を行い、苦痛の少ない胃カメラ検査を目指しています。

鼻からの胃カメラ検査が可能

当院では、鼻からカメラを挿入する経鼻内視鏡も選択可能です。

経鼻内視鏡では、内視鏡が舌根部に触れないので、「オエッ」とする嘔吐反射を軽減した検査が可能です。また、鼻からのどにかけて表面麻酔を行ってからカメラを挿入しますが、鎮静剤使用とは異なるため、検査後の安静時間を取る必要がありません。

自転車・バイク・車でのご来院や、検査後にそのまま会社へ出勤されるなど時間がない方におすすめです。

※ご希望があれば、鎮静剤を使用して検査を受けることも可能です。

鎮静剤を使用し、苦痛を軽減した胃カメラも検査可能

当院では、できるだけ苦痛の少ない胃カメラ検査を提供しています。検査に対する不安が強い方や、できるだけ楽に受けたい方のために、鎮静剤を使用し、眠っている間に検査を受けられるようにしています。

鎮静剤を使用する場合は、原則的に口からの胃カメラとなります。鎮静下では舌の反射が抑えられるため、経鼻のメリットが少なくなり、一方で鼻出血のリスクが残ることから、より安全に検査を行うために経口内視鏡を選択しています。

<注意点>

鎮静剤を使用する場合、検査終了後から自然覚醒まで約1時間ベッドでお休みいただきます。また、鎮静剤使用後の運転は禁止とさせていただきますので、車・バイク・自転車での来院はご遠慮ください。

次世代内視鏡システムの導入

当院では、高精細な画像描出に加え、粘膜表層の血管や構造を強調するBLIや、微妙な色の違いを際立たせるLCIなど、多彩な画像強調観察機能を備えた 富士フイルム社のフラッグシップモデル『ELUXEO 8000シリーズ』を導入しています。

緊急時の処置も対応可能

当院では、アニサキスの除去を当日対応することが可能です。アニサキスが発見された場合、その場で特殊な処置具を使用し摘出します。

胃と大腸の同日検査が可能

当院では、胃カメラ検査と大腸カメラ検査を同じ日に行うことが可能です。(要予約)

前日の食事制限や検査後の諸注意などが1回で済むので、お忙しい方にピッタリです。

消化器内視鏡技師資格を持つ看護師が在籍

当院には、日本消化器内視鏡学会認定の消化器内視鏡技師の資格を取得し、内視鏡に対する高い専門知識と技術を持った看護師が在籍しています。医師の監督・指導のもと、検査や治療の介助、ガイドラインに則った内視鏡スコープ・処置器具の洗浄ならびに管理などを行っています。

当院の胃カメラの流れ

事前準備

検査前日

- 普段通りの生活をしていただいて構いません。

- 食事:前日21時までに夕食をお済ませください。(午後の検査の方は、当日の朝、検査時間の6時間前まで軽い食事が可能です。)

21時以降は、水・お茶・スポーツドリンクのみ摂取可能です。 - お薬:糖尿病のお薬を除き、通常通り服用してください。(糖尿病の薬については、医師と事前にご相談ください。)

検査当日

- 午前の検査の方……食事は摂らずにご来院ください。

- 午後の検査の方……検査時間の6時間前までは軽い食事が可能です。それ以降は食事を控え、水・お茶・スポーツドリンクのみ摂取可能です。

- お薬……糖尿病のお薬は、血糖値低下の恐れがあるため服用せずにご来院ください。それ以外の薬は通常通り服用してください。

ご来院

予約時間の15分前までにご来院ください。

※当院では鎮静剤(ウトウト眠くなる薬剤)を使って胃カメラを行うことも選択可能です。ただし、安全のため鎮静剤をご希望の方は、ご自身での車・バイク・自転車の運転をお控えください。

もし運転してご来院された場合には、鎮静剤の使用はできなくなりますので、予めご了承ください。

荷物・衣服預け

お荷物・貴重品は、鍵のかかるロッカーにお預けください。アクセサリーや時計なども一緒に取り外してください。胃カメラ検査はお着替え不要ですが、上着やネクタイは脱いで、ベルトを緩めるなど、身体を締め付けるものはできるだけ外してください。

前処置

リカバリー室で問診や内視鏡の挿入方法に合わせた前処置を行います。

経鼻内視鏡

胃の泡を消すお薬を服用します。また、鼻腔を拡げる薬剤の噴霧や、ゼリー状の麻酔薬を塗った細くて柔らかいチューブを鼻腔に挿入して、局所麻酔をかけます。

経口内視鏡

胃の泡を消すお薬を服用します。のどの麻酔として、液体の麻酔薬を3分程度口に含んでおいてから、ゆっくり飲み込みます。

鎮静剤を使用する場合

鎮静剤使用を希望される方には、薬剤投与のための点滴チューブを腕に入れさせていただきます。(血管ルートの確保)

検査

胃カメラ検査はお体の左側を下にして、横向きで行います。

鼻または口から内視鏡を挿入して、食道、胃、十二指腸を観察します。(検査自体は5分~10分程度)

検査で腫瘍を疑う病変などが認められた場合には、その場で生体組織検査のための組織採取を行います。

なお、当院では、鎮静剤を使用する場合には血圧や酸素飽和度を生体モニターで連続的に監視し、万が一の場合にはすぐに対処できるような準備をして検査を行います。

休憩

検査終了後、気分が悪くなければ、そのままお着替えください。

鎮静剤を使用された場合や組織採取などを行った方は、リカバリールームで30分程度お休みいただきます。

結果説明

医師と検査画像を見ながら、検査結果や検査後の注意事項をご説明します。

ご不明点などありましたら、お気軽にお尋ねください。

お会計

診察終了後、お会計となります。

胃カメラの副作用

胃カメラ検査後に、以下のような副作用が一時的にみられることがあります。

通常、時間経過とともに自然に治まっていくので、心配ありません。

ただし、強い痛みなど気になる症状がある場合には、必ず医師・看護師までご相談ください。

- 鼻またはのどの違和感、軽度の痛み

- 軽度の出血

- 腹痛

また、鎮静剤を使用した場合には以下のような副作用が現れる場合があります。

- 頭痛

- 血圧低下

- 吐き気

- 検査中の記憶が低下もしくはない

胃カメラの保険適用条件と費用

胃カメラの保険適用条件

医学的に検査や処置が必要と判断された場合に限り、健康保険が適用されます。

具体的には、次のような条件のときに保険適用で胃カメラが行えます。

- 症状がある、健診結果で精密検査が必要と指摘されて病気の確定診断のために行う

- 胃ポリープ、胃潰瘍、ピロリ菌感染など病気の経過観察のため定期検診として行う

そのため、症状がなく病気の早期発見を目的とした健康診断では、検査費用は自由診療となり、全額自己負担となります。

当院での胃カメラの費用

胃カメラ検査の費用の目安は以下の通りです。

なお、このほかに診察料などが別途かかります。

保険適用の場合

| 検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 胃カメラのみ | 2,000円程度 | 5,000円程度 |

| 胃カメラ+組織採取 | 3,000円~4,000円程度 | 8,000円~12,000円程度 |

| アニサキス除去 | 3,000円程度 | 11,000円程度 |

自由診療(自費)

| 検査内容 | 自己負担額 |

|---|---|

| 胃カメラのみ | 14,900円 |

よくある質問

-

胃カメラ検査の注意点があったら、教えてください。

胃カメラ検査前

- 検査の安全性を確保するため、普段服用している薬がある場合は、必ず事前に医師にご相談ください。特に、血液をサラサラにする抗血栓薬(例:バイアスピリン、プラビックス、リクシアナ、エリキュース、プレタール、ワーファリンなど)を服用されている方は注意が必要です。

通常、抗血栓薬を1種類のみ服用している場合、通常は服用を続けたまま、胃カメラ検査や組織採取(生検)を受けることが可能です。2種類以上の抗血栓薬を服用している場合でも、観察のみであれば胃カメラ検査は可能です。ただし、組織採取(生検)が必要な場合は、出血リスクが高まるため、医師の慎重な判断が必要となります。 - 過去に胃の外科的手術を受けたことがある方は、手術の影響で胃に食べ物が残りやすい傾向があります。そのため、夕飯は早めに済ませ、水分を多めに摂るようにすると良いでしょう。

- 検査前日の夕食は、消化の良いもの(具・薬味なしの素うどん、おかゆ、ゼリーなど)にすると良いでしょう。また、牛乳やジュースは胃の粘膜に付着して観察しにくくなることがあるので、当日朝の飲用は避けてください。

- 鎮静剤使用を希望される場合、前日の夜に睡眠不足があると、年齢や体格にあった適切な量であっても鎮静剤が効き過ぎてしまう事があるので、検査前日の夜はしっかり睡眠を取りましょう。

胃カメラ検査後

検査後はこまめに水分を摂取して、脱水を防ぎましょう。

鎮静剤を使用した場合には、以下のようなことに注意しましょう。

- 鎮静剤を使用した場合、検査後1時間程度は飲食禁止です。

のどに麻酔が効いている状態で食べたり飲んだりすると、誤って気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)につながります。

- 検査の安全性を確保するため、普段服用している薬がある場合は、必ず事前に医師にご相談ください。特に、血液をサラサラにする抗血栓薬(例:バイアスピリン、プラビックス、リクシアナ、エリキュース、プレタール、ワーファリンなど)を服用されている方は注意が必要です。

-

バリウム検査と胃カメラ、どちらを受けた方が良いのでしょうか?

胃の検査には胃カメラ(内視鏡)とバリウム検査があります。バリウム検査はより安価で、区や職場の検診の一部として行われることが多いのが特徴です。一方、胃カメラは精密性が高く、がんの早期発見にも適しています。特に詳しく調べたい場合や異常が疑われる場合は、最初から胃カメラを選ぶ方がよいでしょう。 -

「胃のポリープは切除しなくて良い」というのは、本当ですか?

はい、多くの胃ポリープは切除の必要がありません。ほとんどは良性で、がん化するリスクが低いため、経過観察が基本です。また、胃は血流が豊富で、切除すると出血のリスクがあるため、大腸ポリープのように外来で簡単に切除することはありません。

ただし、一部のポリープ(特にピロリ菌感染が関連することが多い過形成ポリープ)で、20mm以上の大きさになると、比較的まれに癌が合併することがあります。その場合は、組織検査を行い、必要に応じて入院のうえで切除を検討します。

胃ポリープが見つかった場合は、種類や大きさに応じて適切に判断することが大切です。 -

定期的に胃カメラ検査を受ける場合の間隔を教えてください。

吐血や下血、吐き気、むかつきなどが続いているなど気になる症状がある場合には、すぐに胃カメラ検査を受けましょう。

ただし、症状がなくてもピロリ菌の感染歴があるなど胃がんの発症リスクが高い方や40歳以上の方では、1~2年に1回の頻度で定期的な検査をおすすめします。